潮学

潮学,文化专用名词,是以全球潮人为研究对象,涵括地理、文化、经济、人物、历史、哲学、社会等潮汕人文的一门专业学问。潮汕文化积淀深厚,20世纪八九十年代,饶宗颐首倡一门关于潮人的学问。海内外学者踊跃响应,遂出现于学界。

潮学曾用名潮州学,自《潮学研究》创刊及第二届潮学国际研讨会起,便更名“潮学”,此后专业论著学术刊物及文化交流学术研讨会等皆以“潮学”冠名,并为学术界所统一接受。

潮学专业研究机构有潮汕历史文化研究中心、潮学研究院、香港饶宗颐学术院等,20多年来成果丰富,潮学国际研讨会等学术交流连年不断,有《潮学研究》、《潮人杂志》等一大批专门连续学术丛刊及普及刊物。其传播影响范围早已超越传统潮汕地域,成为具有全球性影响力的学问。

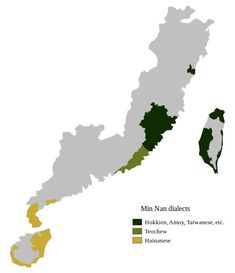

潮汕地区图

[1]

潮学,专有名词,文化学术术语,是研究潮汕人文的一门专业学问,涵括地理、文化、经济、人物、历史、哲学、社会学、宗教等多个领域。潮学曾用名潮州学,为避免歧义,令人误认为仅仅研究潮州市域人文的学问,经潮学倡导者饶宗颐同意并各专家学者的通过,自1993年《潮学研究》创刊及1997年“第二届潮学国际研讨会”起,便更名“潮学”,之前的一些文论还有“潮州学”,但此后专业论著学术刊物及文化交流学术研讨会等皆以“潮学”冠名,且习以为常,为学界所接受。潮学有潮汕历史文化研究中心、潮学研究中心、香港饶宗颐研究院等近十个专业研究机构及广州高等院校、各国家地区的一些潮汕文化促进会传播、研究机构,集合全球各方面相关优秀专家学者,并有《潮学研究》、《侨批研究》、《潮人杂志》、《潮商》等一大批专门连续学术丛刊及普及刊物。

[3-4]

首部完整通史:李宏新主编《潮汕史稿》

[9]

饶宗颐在《潮州学在中国文化史上的重要性》一文中指出潮人的海外开拓史、潮人与畲族的关系、潮汕的考古、潮剧、潮汕方言、潮汕之外贸等诸方面,为当然主要研究对象。

汕头大学潮汕文化研究中心首任主任杜经国教授将潮学研究对象归纳为四个方面:第一、广大潮人所创造的一系列风格独特并在海内外有一定影响的文化成果,如潮剧、潮州音乐、潮汕工艺、潮汕农艺、潮汕饮食、潮汕文化、潮州歌册等。第二、创造这些文化成果的广大潮人所特有的文化心态,即他们的思维方式、价值观念和行为准则。如多神崇拜的习俗、善于经营的潮商、强大的凝聚力、众多的海外潮人等。第三、涌现了一大批在海内外有一定知名度的文化名人。如古代的“前八贤”、“后七贤”,现当代的杜国庠、张竞生、许涤新、蔡楚生、秦牧、饶宗颐先生等。第四、音调、结构及内涵自成一体,覆盖面又特别广阔的潮汕方言。

韩山师范学院校长林伦伦教授认为,饶宗颐重在钩沉致远,其指出潮学要主攻的方面,杜经国则为归纳细谈。林并提出相对而言,潮学研究对象最具代表性、最重要、最有特色的三个方面:

第一,潮汕文化的最具特征的内容是潮汕方言。一方面,潮汕方言是现今中国方言中最古远、最特殊的。潮汕方言中所保留的古代汉语的成分和特点,历来受到方言学、汉语音韵学、汉语史学家的关注。潮汕方言的研究成果,是潮汕文化诸多内容中最为丰硕的,在海内外颇具知名度。尤其是自从清末民初张世珍的《潮声十五音》同音字典面世以来,到2018年已出版的字典数十种,估计发行量可达300万。这在国内外的任何一种语言的方言文化中,都绝无仅有。另一方面,语言既是人类进行思维和表达交流思想的工具,同时也是多种文化内容的载体,因而方言也是区域文化中最表象化、最具表现力的文化内容之一。

第二,潮汕的农艺和手工业工艺是潮汕文化中的重要内容。潮汕文化的特色应该用“精细”二字来概括,无论是潮人的精明细心,还是潮州菜的精美可口,工夫茶之精巧别致,潮剧、潮乐的柔婉精致,都源于精耕细作的潮汕农业经济和精雕细琢的手工业经济对潮人文化性格的磨炼和陶冶。故此,从潮汕文化形成的重要性来看,“种田如绣花”的潮汕农艺和“刻木石似微雕”的手工业工艺确实值得大书特书。

潮学是研究潮汕文化的专门学问。关于潮汕文化的性质,杜经国《潮汕文化的形成与发展》:潮汕文化是中华文化的一个分支……,潮汕文化包含着不少的文化特质,这些特质构成了既与共存于同一地域中的畲族文化、客家文化不同,也与周边其他地域文化有异的一个体系。黄挺教授《潮汕文化源流·引言》认为,潮汕文化是属于汉文化的一个地域性亚文化。隗芾教授《潮州学发凡》认为:潮州学首先是一种地域性的研究学科,从而区别于群体性为研究对象的学科。

学者交流潮学

[10]

林伦伦认为,潮汕文化是中华文化中的一个分支,这个分支带有强烈的地域性色彩。但它又不同于以地域为绝对特征的地方文化,如齐鲁文化、荆楚文化等等。潮汕文化的产生缘于地方,也仍带有浓重的地方色彩。但是经过长期的,特别是在海外的发展,与海洋文化有过很长的交流融合的历史,其演变和发展的轨迹清晰可见,潮汕文化的性质也不是仅仅“地域”两字所能代表。因此,用“带有地域性的群体文化”来说明潮汕文化的性质,也许更恰当。

林伦伦并且认为,潮汕文化的诸多特点中,如善经商、开拓性强、有凝聚力、精明能干、刻苦耐劳等等,几乎都是中华民族共有的优秀品质。而潮人文化最具深刻内涵的特点便是“精细”二字。农业的精耕细作,手工业的精雕细琢,商贸的精心经营,饮食的精工制作,艺术的精益求精,都与“精细”二字有关。

[6-7]

潮汕文化源远流长,积淀深厚。潮汕先民把中原文化同本土文化相结合,又同海外文化相融化,逐渐形成了以潮汕方言为基本特征的独具一格的地域文化。潮汕先民又从潮汕本土向海外拓展,足迹已遍及世界五大洲。潮汕文化不仅是一种地域文化,也是一种潮人群体的族群文化。

前人对潮汕文化的研究,虽然留下不少著述,但唐以及唐以前遗留下来的资料甚缺,宋、明时期主要赖于历代官府主持修纂的志书,明清以后出现私人著述的地情书,至清末民国,搜集地方文献,并致力于民俗文化研究的风气渐盛,新中国成立以后,在考古文物、潮剧潮乐改革、潮州方言、潮汕风俗文化以及民间文学、方志编纂等方面的研究工作有了新的成果。但限于种种历史原因,从整体上说,还是缺乏有计划、有组织的研究。进入20世纪80年代,在开放改革,特别是创办汕头经济特区,潮汕地区经济建设进入一个前所未有的高速发展和繁荣时期。经济建设高潮必然带来文化建设的振兴,在海内外潮籍的、非潮籍的专家学者关注、支持下,潮汕地区的历史文化研究事业,潮学作为一门专门学问,凭借其独特的族群、历史文化积淀遂应运而生。

在这样的氛围酝酿下,饶宗颐教授正式扛起大旗,成为潮学的首倡者:1989年11月18日,在第五届国际潮团

潮学研究院成立

[12]

联谊年会上,饶宗颐作《潮人文化的传统与发扬》专题演讲,提出“必须发展某些学术研究,才能使潮人传统文化有更加灿烂的成果”;在1990年的中国历史文献研究会第十一届年会机潮汕历史文献与文化学术讨论会上,饶宗颐强调:“以潮州历史文献与文化学术的研究提升至全国性层次”;之后,1993年11月《潮学研究》创刊号发行,以及饶宗颐所撰《何以要建立潮州学——潮州学在中国文化史上的重要性》一文问世,还有陈伟南、饶宗颐筹划推动的首届“国际潮州学研讨会”在香港中文大学成功举办,标志着“潮学”(时称“潮州学”)树起旗帜,正式成为一个专门学问,从此正式走向国际化并备受学术界的瞩目。

随着潮汕人四海闯荡的履痕,海内外专业半专业、官方或民间的潮学传播研究机构,遍布海内外潮人聚居点。海外的不少国家地区的潮商潮人社团中内设有研究传播机构,尤其以东南亚为多,海内的有一些高等院校的潮汕文化促进会等,这些专业或版专业研究机构有的从事移民史、宗教史等的研究,有的从事地域、风俗民情等方向,或点或线,但相对来说,还不是十分全面、系统。

而综合性潮学专门研究机构则主要在香港及大陆潮汕本土,其中比较著名的有,潮汕历史文化研究中心,韩山师范潮学研究院(曾用名韩山师范潮汕文化研究室,潮汕文化研究院,潮学研究室,2008年起用现名),汕头大学潮汕文化研究中心,香港大学饶宗颐学术馆,潮州饶宗颐学术馆,等。

[14-16]

这些专业机构都有不俗的学术成果,并构筑深化潮学研究的平台,举办、协办各种类型的研讨会。如潮汕历史文化研究中心,已出版《潮汕文库》,集结潮汕文化论著160种、4106万字,征集收藏各类侨批11.6万封,其中侨批原件3.2万多封,成立潮汕侨批档案馆。

部分综合性潮学研究机构

潮学学术活动很多,一些是依附于官方或社会力量主办的大型联谊活动、社会活动中专场进行的;还有,就是纯学术研讨会。

第一,依附大型会议举办的专场或专题研讨会,有大陆官方的组织的,如每两年一次、由广东省官方主办的

第九届潮学国际研讨会

[18]

粤东侨博会,轮流,至2011年已举办4届,主办地分别在汕头、潮州、揭阳、汕尾四市。也有其他性质的,现有影响的潮人社团数百个,在国际性、或海外国家地区、大陆省际性质潮团年会联谊会、年会、庆典等,期间也多进行学术交流,如“国际潮团联谊年”每两年一届,由各国潮人社团自愿组团参加,前16届分别在泰国、马来西亚、新加坡、澳门、法国、美国、香港、汕头、北京、广州、马来西亚等地举行,至2013年11月将由湖北武汉主办,商界的“世界潮商大会”至2012年也举办了5届等;又如大陆各市级或海外潮团组织举办的一些国际潮剧节、美食节、民俗节等每年不下十数次。在这些每届会议或社会活动中期间,皆有多种形式的潮学专场或专题讲座或学术交流等。

[19-22]

第二、是纯学术性的研讨会。其中有各个专业潮学研究机构组织主办的,如潮汕历史文化研究中心每年内部的研究员会议,下属揭阳市研究会、青年委员会的研究年会,对外交流的侨批、专业领域研讨会等;潮学研究院每月也举办有学术沙龙、名师讲座如“林伦伦教授谈潮汕方言工具书”、“陈平原教授讲学”、“历史人物文献解读”等。 也有不定期举办的大型研讨会,如2012年12月中山大学主办的“詹安泰学术研讨会”,还有“张竞生学术研讨会”等专题学术会议。

[14-15]

[23-24]

而最为全面、规模最大的纯学术潮学研讨会是“国际潮学研讨会”,第十届将于2013年5月份在湖北武汉华中师范大学举行,本届研讨会主题为“在外潮人的人文网络”,提交会议的学术论文选题可涵盖与潮人在本土以外(包括海内外)拓展相关的经济活动、政治生态、商业组织、社会事业、人际交往等方面,亦包括潮团(商会)、文教、宗教、慈善、庙宇、义山(公墓)等内容。

海内外部分潮学者、研究者涉及潮学的论述或著编撰的部分作品

[26-31]

饶宗颐

潮州艺文志,潮州志汇编,潮瓷说略,等

杜经国

潮汕文化的形成和发展,对潮汕文化的宏观考察,等

萧灼基萧灼基文集,中国经济热点问题研究,等

蔡鸿生

广州与海洋文明,清代苏州的潮汕商人,等

李新魁

新编潮汕方言十八音,李新魁语言学论集,等

林伦伦

新编潮州音字典,潮汕方言熟语词典,潮汕民俗大观,等

施其生

汕头话音档,方言论稿,等

詹伯慧

潮州方言,汉语方言及方言调查,等

陈春声

从“倭乱”到“迁海”,明末清初潮州社会动乱与“抚民”,等

黄挺

林大钦集,潮汕文化源流,潮汕金石文征,潮汕史上册,等

陈平原

乡土情怀与民间意识——丘逢甲在晚清思想文化史上的意义,等

蔡志祥

汕开埠与海外潮人身份认同的建构,等

滨下武志

传统社会与庶民金融,等

曾宪通

曾宪通学术文集,大师的童心,等

储小平建立闽粤赣经济区以形成南中国经济增长带的研究,等

王琳乾

潮汕文物志,潮汕考古文集,潮汕史话,等

李鸿生

丘逢甲研究,等

潘家懿

广东海丰方言研究,海陆丰的三种古代戏剧及其音韵研究,等

饶芃子中西戏剧比较教程,等赵春晨中西文化交流与岭南社会变迁,岭南物资文明史,等黄赞发潮汕先民与先贤,丁日昌,等王炜中潮汕侨批,等罗仰鹏

汕头地名志,等

李宏新潮汕史稿,潮汕华侨史,潮韵,1991:潮汕分市纪事,等

陈景熙

潮汕工商业史话,潮州艺文志索引,德教研究,等

陈鸿宇粤港区域产业结构战略性调整优化研究,区域协调发展五篇,等

陈海忠

近代商会与地方金融,等

沈野

潮州人在台湾,等

陈伟武

潮汕方言鼻化韵概述,潮汕方言茨考释续貂,等

周少川

饶宗颐先生对潮汕文献的发掘和研究,等

吴二持

韩江闻见录点校,等

陈历明潮汕历史文物图册,等

郭伟川

岭南古史与潮汕历史文化,饶学与潮学研究论集,潮汕族源考,等

隗芾潮汕诸神崇拜,潮人与海,等

郭马风

潮汕文化丛谈,潮汕民俗,汕头三灾纪略,汕头市志,等

孙淑彦

岭东人文考论,乡邦人文,等

陈香白

潮州三阳志辑稿,翁万达年谱,等

云雪梅

潮汕百年美术述略,等

郑良树

论潮州人在柔佛的开垦和拓殖,等

陈树森

祖籍潮州的泰国华人对泰国米业发展之贡献浅析,等

谢重光

畲族与客家福佬关系史略、潮汕民风的历史演变,等

周大鸣

华南的宗族与社会,侨乡移民与地方社会,等

洪林

论泰华文学与潮州文化之关系,等

翁奕波

潮汕文坛漫论,海外华文文学史,等

林俊聪

潮汕庙堂,潮汕庵寺,等

林淳钧潮剧闻见录,潮剧剧目纲要,等

马楚坚

试析吴六奇之保土捍民及其对明郑集团的打击,等

李志贤

新加坡潮人教育事业与政治环境的互动——潮人学校转型的观察,等

姜抮亚

论泰华文学与潮州文化之关系,等

陈荆淮潮汕大文化学、香港潮商经济发展述略,等

陈汉初

潮人移台历,潮俗丛谭,等

马木池民国时期佛教刊物所见的潮汕地方社会,等

马健雄

“庙社”、“普”和“风水”——民间信仰与深澳的社区组织,等

吴奎信

潮州歌册,等

曾旭波

侨批丛谈,汕头埠老报馆,等

郑焕隆

温丹铭先生诗文集,等

周修东

宋潮州七贤年谱丛刊,等

吴榕青

潮学研究丛稿,等

陈骅

潮汕大文化学,香港潮商经济发展述略,等

曾楚楠

拙庵论潮丛稿,韩愈在潮州,等

余海鹰

二、三十年代潮汕作家群与潮汕文化,等

李榭熙

清末潮汕地区的基督教运动,等

苏庆华

马来西亚华人宗教史概述,等

张映秋

近代曼谷华人社区的潮汕文化特征初探,等

林凯龙

潮汕老屋

林朝虹全本潮汕方言歌谣评注,等陈嘉顺汕头埠旧影故事黄树雄唐伯元研究林春雨