潮州文化

潮州文化,近年也通称潮汕文化,隶属于岭南文化,是汉文化的子文化,是古中原文化的遗存,在历代传承过程中不断发展而形成的汉文化。潮汕文化是潮汕人(潮汕民系)创造的文化,特征是以海洋文化为主。

潮州文化既具有鲜明的地域特色,又带有中原文化的某些特点,以潮州功夫茶、潮汕饮食、潮汕商帮文化、潮汕善堂、潮汕祠堂,潮州方言、潮绣、潮剧、潮州音乐、潮州工艺、潮州木雕、潮州大锣鼓、潮汕民居等为代表的潮州文化影响深远,誉播海内外

。 香港潮人盂兰胜会、 潮汕英歌舞、

潮汕侨批文化

等多项被列为国家非物质文化遗产

。

1907年5月22日,丁未黄冈起义爆发,这是孙中山先生亲自领导的推翻清封建王朝的武装起义,乃日后诸多民主武装革命的先声。但《南洋总汇报》却大肆指责孙中山勾结“潮汕会党”,策动黄冈起义。“潮汕”之名由此见诸报端,广为人知。

由于经济贸易上,高度联系、往来频繁;思想文化上,愈发融合、观念的普遍认同;同时,行政区划的划分使人容易混淆区划与文化的分界,从而使得“潮汕”一词更为契合时代,契合认同,这一提法也变得尤为重要。在现代思维中,”潮汕“也更为的多元、平等与团结。

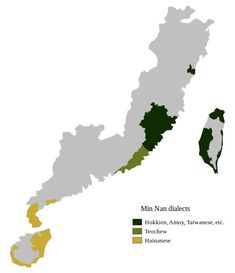

潮州方言,即潮州话、潮语,是汉语闽南区的次方言,分布于广东省东部的潮汕地区以及海外华人地区。英文称为 Teochew或者 Chiuchow。语言学上潮州话源于古闽南语,潮州人的先祖多为中原汉人,在公元9世纪至15世纪期间为躲避战乱,移民南迁经由福建莆田进入广东东部即今潮州地区。由于身处封闭式的地理环境,移民们一直较好地保留着中古和上古时期的华夏文化传统,所使用的语言逐渐发展为今天这种古朴典雅,生动幽默的独立方言。

即潮州话,属汉语方言八大语系之一的闽南语系。它的词汇丰富,幽默生动,富有极强的表现力,并保存着很多古汉语的成份,因而为越来越多的语言学家所重视。潮州方言有自己的字典《潮州字典》,以及《潮语十五音》等研究地方语言的专著。

即潮州话,属汉语方言八大语系之一的闽南语系。它的词汇丰富,幽默生动,富有极强的表现力,并保存着很多古汉语的成份,因而为越来越多的语言学家所重视。潮州方言有自己的字典《潮州字典》,以及《潮语十五音》等研究地方语言的专著。

潮州弦乐是潮州音乐各类品种中流行最广、最具群众性、最普及的乐种。潮州弦乐以头弦(二弦)为领奏乐器,除头弦外,有椰胡、提胡、小三弦、琵琶、奏琴、扬琴、小笛等。弦乐曲目十分丰富,最具代表性的是潮曲古十大套:《昭群怨》、《寒鸦戏水》、《月儿高》、《黄鹂词》、《小桃红》、《平沙落雁》、《玉连环》、《锦上添花》、《凤求凰》、《大八板》,还有民间流行乐曲、牌子曲、小调等。潮州弦乐曲调优美,结构严谨,清新悦耳,常作为人们自娱自乐的形式。

潮州工艺琳琅满目,光彩照人,是优秀的潮州文化的一部份,是潮州劳动人民智慧的结晶。潮州的陶瓷,自晋以来,已有深厚的根基,至宋代的笔架山窑,更是名震遐迩。笔架山宋窑有百窑村之称,

其瓷器有“白如玉,薄如纸,明如镜,声如磬”的美誉。产品源源不断地远销海外,使潮州成为广东宋代海上陶瓷之路的重要一环。前些年,新西兰学者露易.艾黎来潮访问,当他在博物管的陈列室见到笔架山宋窑出土的瓷器时,高兴得叫起来:“啊,它的故乡原来在这里!”近年,日本福冈市的一批学者组团携带当地出土瓷器的照片,寻根访祖来到潮州,印证了他们出土的瓷器正是笔架山窑的产品。解放后,潮州的陶瓷业得到继承和发展,并不断推陈出新。盛产瓷器的枫溪被誉为“南国瓷乡”。1978年,邓小平同志将枫溪陶瓷工人创制的1.3米高,三层《友谊》通花瓶,作为国礼品赠送朝鲜的金日成主席,更使潮州陶瓷声誉鹊起,身价百倍。此外,由蔡维杰创作的长100.80米、高1.28米、厚0.02米的《五百罗汉图》,是目前世界上最长的浮雕瓷壁画;由蔡光秋主创的高温一品红釉“盛世瓷花篮”,是世界上最大的红釉瓷花篮;由谢两岳创作的毛泽东瓷塑像,高达2.6米,是大世界基尼斯之最;由林礼腾创作的直径达215厘米的高温彩绘大挂盘“百美图”,曾经是世界上最大的瓷挂盘,后来被他自己所创的“盛世滋生图”刷新了纪录;由吴瑞深制作的高约6毫米、宽约10毫米、重仅2克的“富贵”朱泥壶,是世界上最小的手拉朱泥壶;一次性注浆成型、并施以纹片釉一次烧制而成、长达528厘米的“祭鳄文”瓷板画,也曾被载入大世界基尼斯纪录。

潮州木雕

潮州木雕,用于建筑和家具的装饰木雕,在中国有很久的历史,并且风行各地,它一向是与广大群众关系最为密切的美术形式之一。

广东东部的潮安、揭阳、潮阳、普宁、饶平和澄海一带,明清以来木雕艺术异常发达,具有鲜明的地方特色,自成一个体系。因为这几县旧属潮州府,人们便习惯地称之为“潮州木雕”。

在潮州地区,房屋的脊、檐、外壁,通常饰以灰批、嵌磁、砖雕或石雕;木雕则被安置在门、窗、前廊的梁架、柱头等显眼而又不受日晒雨淋的地方; 家具方面,大则屏风、几案、床榻,次则橱柜、椅凳,小至放灯芯、盛纸媒的筒子,莫不加以雕饰;而在过去,与祭祀有关的神龛神轿,馔盒、炉罩、烛台等,更是木雕艺人们的用武之地。潮州木雕用的是当地出产的普通的木材;建筑装饰雕刻比较粗大,一般采用杉木;家具器物的雕饰则多采用樟木。樟木的质地并不坚密,艺人取其有一定的韧性和易于奏刀的优点,刻得层层叠叠、玲珑剔透;刻后再予以髹漆贴金,不仅辉煌灿烂,且能抗潮避蛀,经久不致崩裂变形或腐朽。潮州木雕密切联系着群众实用生活的各个方面,更适应着群众的思想感情和审美上的需要。它的题材内容,多数来自民间为人们所喜爱和熟知的神话、传说、戏曲和历史故事,如颂扬勇敢和机智的《苦肉计》;追怀先贤的《兰关雪》;赞美纯真爱情的《陈三五娘》等;也有些直接反映了当时的社会生活:《渔樵耕读》、《修房盖屋》描写了普通劳动,《洋鬼子烛台》表露了人民对帝国主义者的嘲讽。还有种种

潮州木雕

珍禽瑞兽花果虫鱼,而对于江海中的水族、亚热带的植物的表现,尤为出色。至于千变万化的几何纹样,也同样表现出无穷的智慧和丰富的美感。

广阔的题材内容,复杂的装饰要求,促使着艺人们探索、创造出多种多样的形式与手法。根据不同的题材、不同的装饰部位,他们把各种类型的浮雕、圆雕、通雕、线刻,或单独、或相间、或综合地灵活运用。其中最有代表性、也是最卓越的创造,是那种穿透、镂空、多层次的"通雕"。通雕吸收了圆雕、浮雕、阴刻以及绘画的某些长处,融会而成为一种独特的形式。它善于把曲折复杂的故事在一个画面上,有条不紊地联系起来;既照顾到叙事的明了完整,又照顾到造型的单纯概括;既能给人以一目了然的印象,又经得起仔细玩味赏品。人物和环境的处理,亦实、亦虚,决非自然的模造,常借用一门一柱一树一石的简单物象,让观者在脑海里驰骋遐想。构图不受透视法则的约束,人物加以适当的变形;不强调纵深的真实感,讲究的是疏密匀称,穿插联结,紧凑结实;因而对于建筑器物,不仅奏到装潢富丽之功,并且,尽管精巧绝伦,依然保持了它外壁的平面感,显得似乎更浑厚坚牢。

潮州木雕

潮州木雕,用于建筑和家具的装饰木雕,在中国有很久的历史,并且风行各地,它一向是与广大群众关系最为密切的美术形式之一。

广东东部的潮安、揭阳、潮阳、普宁、饶平和澄海一带,明清以来木雕艺术异常发达,具有鲜明的地方特色,自成一个体系。因为这几县旧属潮州府,人们便习惯地称之为“潮州木雕”。

在潮州地区,房屋的脊、檐、外壁,通常饰以灰批、嵌磁、砖雕或石雕;木雕则被安置在门、窗、前廊的梁架、柱头等显眼而又不受日晒雨淋的地方; 家具方面,大则屏风、几案、床榻,次则橱柜、椅凳,小至放灯芯、盛纸媒的筒子,莫不加以雕饰;而在过去,与祭祀有关的神龛神轿,馔盒、炉罩、烛台等,更是木雕艺人们的用武之地。潮州木雕用的是当地出产的普通的木材;建筑装饰雕刻比较粗大,一般采用杉木;家具器物的雕饰则多采用樟木。樟木的质地并不坚密,艺人取其有一定的韧性和易于奏刀的优点,刻得层层叠叠、玲珑剔透;刻后再予以髹漆贴金,不仅辉煌灿烂,且能抗潮避蛀,经久不致崩裂变形或腐朽。潮州木雕密切联系着群众实用生活的各个方面,更适应着群众的思想感情和审美上的需要。它的题材内容,多数来自民间为人们所喜爱和熟知的神话、传说、戏曲和历史故事,如颂扬勇敢和机智的《苦肉计》;追怀先贤的《兰关雪》;赞美纯真爱情的《陈三五娘》等;也有些直接反映了当时的社会生活:《渔樵耕读》、《修房盖屋》描写了普通劳动,《洋鬼子烛台》表露了人民对帝国主义者的嘲讽。还有种种

潮州木雕

珍禽瑞兽花果虫鱼,而对于江海中的水族、亚热带的植物的表现,尤为出色。至于千变万化的几何纹样,也同样表现出无穷的智慧和丰富的美感。

广阔的题材内容,复杂的装饰要求,促使着艺人们探索、创造出多种多样的形式与手法。根据不同的题材、不同的装饰部位,他们把各种类型的浮雕、圆雕、通雕、线刻,或单独、或相间、或综合地灵活运用。其中最有代表性、也是最卓越的创造,是那种穿透、镂空、多层次的"通雕"。通雕吸收了圆雕、浮雕、阴刻以及绘画的某些长处,融会而成为一种独特的形式。它善于把曲折复杂的故事在一个画面上,有条不紊地联系起来;既照顾到叙事的明了完整,又照顾到造型的单纯概括;既能给人以一目了然的印象,又经得起仔细玩味赏品。人物和环境的处理,亦实、亦虚,决非自然的模造,常借用一门一柱一树一石的简单物象,让观者在脑海里驰骋遐想。构图不受透视法则的约束,人物加以适当的变形;不强调纵深的真实感,讲究的是疏密匀称,穿插联结,紧凑结实;因而对于建筑器物,不仅奏到装潢富丽之功,并且,尽管精巧绝伦,依然保持了它外壁的平面感,显得似乎更浑厚坚牢。

潮州大锣鼓

潮州锣鼓包括大锣鼓、小锣鼓、笛套锣鼓、苏锣鼓等。

基本情况

工夫茶茶具

潮州工夫茶,有广义与狭义两种说法。广义上说,工夫茶指以乌龙茶类为冲泡茶种;狭义上说,指讲究水、火、茶叶、茶具、冲法和品尝的茶艺。从“茶道”上考究,潮州有一套 独特的小巧工夫茶具,讲究“高冲低洒”、“刮沫淋盖”、“关公巡城”、“韩信点兵”等 一套冲泡手艺和谦恭礼让的茶礼。但这还是小工夫,大工夫则指那些除此以外的更加讲究的 包含有哲理、宗教、思想修养和文学艺术等丰富内涵的茶道。因此,潮州工夫茶不论从源流上,还是对茶道的研究上,都是具有独特的风味和格调,堪称“中国茶道”的集中体现者。

茶文化

潮州茶文化是岭市茶文化的又一重要系列,而尤以“工夫茶”为著称。“工夫”,本为茶名(一种中等茶),后演化为烹茶方法。《清朝野史大观·清代述异》称:“中国讲求烹茶,以闽之汀、漳、泉三府,粤之潮州府工夫茶为最。”

潮州工夫茶,起于明代,盛于清代,成为潮州地区饮茶习俗的文化现象,是潮州饮食文化的重要组成部分。而“夜枕乡井土,日饮工夫茶。”更体现了潮州人热爱工夫茶就像他们对潮州的钟爱一样。

潮州工夫茶,在当地不分雅俗,十分普遍,均以茶会友。不论是公众场合还是居民家中,不论是路边村头还是工厂商店,无处不见人们长斟短酌。品茶并不仅为了达到解渴的目的,而且还在品茶中或联络感情,或互通信息,或闲聊消遣,或洽谈贸易,潮州工夫茶蕴含着丰富的文化内容。儒雅人家的工夫茶特讲究,有茶童(戏称“风炉县长”)专侍,挑担、入山、浮水,临清溪而烹茶,观山水而论道,赋诗辞而抒情,别有一番情趣。工夫茶乃文人骚客生活中不可或缺的雅事,故在许多诗文中均言及工夫茶,如近代诗人丘逢甲从日本回国后,在潮州生活时作《潮州春思》诗六首,其中一首记述春日烹品工夫茶的情景,曰:“曲院春风啜茗天,竹炉榄炭手亲煎。小砂壶瀹新鹪觜,来试潮山处女泉。”

特点

潮州工夫茶,以茶具精致小巧、烹制考究与以茶寄情为特点。据翁辉东《潮州茶经》称:“工夫茶之特别处,不在茶之本质,而在茶具器皿之配备精良,以及闲情逸致之烹制法。”工夫茶一般不用红茶和绿茶,而用半发酵的乌龙、奇种与铁观音,不必要上等茶,茶叶远没有茶具讲究。工夫茶的茶具,往往是“一式多件”,一套茶具有茶壶。茶盘、茶杯、茶垫、茶罐、水瓶、龙缸、水钵、红泥火炉、砂姚、茶担、羽扇等,一般以12件为常见,如12件皆为精品,则称“十二宝”,如其中有 8件为精品,或4件为精品,则称“八宝”或“四宝”

茶具讲究名产地、名厂家出品,精细、小巧,质量上乘,俨然一套工艺品,体现潮州茶文化中的高品味的价值取向。工夫茶的茶壶,多用江苏宜兴所产的朱砂壶,要求“小浅齐老”,茶壶“宜小”,“小则香气氤氲,大则易于散烫”,“独自斟酌,愈小愈佳”;茶杯也宜小宜浅,犹如半只乒乓球,色白如玉,杯小则一啜而尽,浅则水不留底。

工夫茶之工夫,全在茶之烹法,虽有好的茶叶、茶具,而不善冲,也全功尽废。潮州工夫茶的烹法,有所谓“十法”,即活火、虾须水、拣茶、装茶、烫盅、热罐、高冲、盖沫、淋顶与低筛。也有人把烹制工夫茶的具体程序概括为:“高冲低洒,盖沫重眉,关公巡城,韩信点兵。”或称“八步法”:

治器——冲茶前的准备工作,从起火到烧开水,冲烫茶具;

纳茶——将茶叶分粗细后,分别把茶叶装入茶壶,粗者置于底、中者置于中、细者置于上,茶叶不可装得太满,仅七八成即可;

候茶——讲究煮水,以“蟹眼水”为度,如苏东坡所说,“蟹眼已过鱼眼生”,初沸的水冲茶最好;

冲点——讲究“高冲”、开水从茶壶边冲入,切忌直冲壶心,以防“冲破茶胆”,茶叶冲散,茶沫溢出,可能把茶冲坏;

刮沫——冲茶时溢出的白色茶沫,先用茶壶盖刮去,然后把茶壶盖好;

淋罐——茶壶盖好后,即用开水冲淋壶盖,既可冲去溢出的茶沫,又可在壶外加热;

烫杯——在筛茶前,先烫杯,一可消毒,二可使茶杯升温,茶不易凉,也能使茶生香;

筛茶——讲究“低筛”,这是潮州工夫茶的特有筛茶方法,把茶壶嘴贴近已整齐摆放好的茶杯,然后如“关公巡城”般地连续不断地把茶均匀地筛洒在各个杯中,不能一次注满一杯,以示“一视同仁”,但一壶茶却必须循环筛酒以至于尽,即所谓“韩信点兵”多多益善。

潮州工夫茶,不同于一般的喝茶,二者之异首先在于非同一般喝茶那样,大口大杯地喝,而是小杯小杯地品味,品茶之意与其说为解渴,不如说在品味茶之香,在以茶叙情;其次,潮州工夫茶特别地讲究食茶的礼节,待茶冲完,主客总是谦让一番,然后请长者、贵宾先尝,杯沿接唇,茶面迎鼻,闻茶之香,一啜而尽。工夫茶这一套礼仪正是中国传统的“茶道”。

潮州工夫茶19招

潮州工夫茶是中国茶艺中最具代表性的一种,它是在唐宋时期就已存在的“散茶”品饮法的基础上发展起来的,属散条形茶瀹(yue)泡法的范畴,是瀹饮法的极致。虽然盛行于闽粤港台地区,但其影响早已遍及全国,远及海外。

潮州工夫茶表演用具:茶,以凤凰乌岽单丛茶为最佳,安溪铁观音、武夷岩茶次之。器,能容水3-4杯的孟臣罐(宜兴紫砂壶)、若琛瓯(茶杯)、玉书碾(水壶)、潮州烘炉(电炉或酒精炉)、赏茶盘、茶船等。

(一)鉴赏香茗:主泡师用茶则从茶仓中取出一壶量的茶叶,置于赏茶盘中,助泡接过赏茶盘,让客人鉴赏干茶,并介绍所用茶的特点。

(二)孟臣淋霖:用沸水浇壶身,其目的在于为壶体加温,即所谓“温壶”。

(三)乌龙入宫:将茶叶用茶匙拔入茶壶,装茶的顺序应是先细再粗后茶梗。

(四)悬壶高冲:向孟臣罐中注水,水满壶口为止。

(五)春风拂面(刮顶淋眉):少壶盖刮去壶口的泡沫,盖上壶盖,冲去壶顶产泡沫。淋壶可冲淋壶盖和壶身,但不可冲到气孔上,否则水易冲入壶中。淋壶的目的一为清洗,二为使壶内外皆热,以利于茶香的发挥。

(六)熏洗仙颜:迅速倒出壶中之水,是为洗茶,目的是洗去茶叶表面的浮尘。

(七)若琛出浴:用第一泡茶水烫杯,又谓“温杯”,转动杯身,如同飞轮旋转,又似飞花欢舞。

(八)玉液回壶:用高冲法再次向壶内注满沸水。

(九)游山玩水:也称运壶,执壶沿茶船运转一圈,滴净壶底的水滴,以免水滴落入杯中,影响茶之圣洁。

(十)关公巡城:循环斟茶,茶壶似巡城之关羽。此番目的是为使杯中茶汤浓淡一致,且低斟是为不使香气过多散失。

(十一)韩信点兵:巡城至茶汤将尽时,将壶中所余斟于每一杯中,这些是全壶茶汤中的精华,应一点一滴平均分注,因而戏称韩信点兵。

(十二)敬奉香茗:先敬主宾,或以老幼为序。

(十三)品香审韵:先闻香,后品茗。品茗时,以拇指与食指扶住杯沿,以中指抵住杯底,俗称三龙护鼎。品饮要分三口进行,“三口方知味,三番才动心”,茶汤的鲜醇甘爽,令人回味无穷。

(十四)高冲低筛:冲泡第二泡茶,重复第八步动作。

(十五)若琛复浴:手法同若琛出浴。

(十六)重酌妙香:重复第九、十、十一步动作。

(十七)再识醇韵:重复第十三步动作。

(十八)三斟流霞:冲泡第三泡茶。铁观音等乌龙茶,内质好,香气浓郁持久,有“七泡有余香”之美称。因是表演,故只冲泡三次,希望能为来宾带来美好的回味。

潮州铁枝木偶(俗称纸影),是一种古老的民间艺术,过去只在街头巷尾和农村土舞台上表演。现在,潮安县金石镇龙阁铁枝木偶潮剧团,是中国第一个跨出国门的农民业余艺术表演团体。1993年9月,该团应国际木偶协会德国分会和奥地利密斯它巴赫市政府的邀请,在团长陈旭庭的率领下,赴德国、奥地利的16个城市巡回演出22场,历时近两个月。该团的节目,被誉为整个国际木偶节最璀灿夺目的艺术明珠。每到一处,门票早就销售一空,观众们争阅节目表和海报。演出过种,不时爆发了阵阵掌声和喝彩声。演出结束后,观众还纷纷登台参观,要求签名留念。

潮州歌册是潮州民间文学的一种表现形式,拥有广泛的群众基础,识字的妇女爱唱,不识字的妇女爱听,也有专业的演唱者。

潮州歌册的取材,大致是根据历史章回小说或外地弹词唱本和潮州长连戏改编者按的,一般来说,潮剧演什么戏就会流行着什么歌册。据了解,全潮州不同版本歌册共有233部,每部之间又分若干卷、若干册。

潮州20道名小食

炒粿条、溪口卤鹅、牛杂粿条、鸭母捻、潮州墨斗丸、潮州手捶牛肉丸、糍壳、潮州春饼、蚝烙(酥)、高堂菜脯、姑苏香腐、五香油橄榄、梅花饺、上汤牛肉、金都牌咸菜皇、莲香猪仔巢、糯米饭桃、咸水粿、锦绣雀巢、萝卜酥、开元善素、香酥沙律卷、香酥鸡翅

潮州23道名菜

红烧大排翅、水晶龙虾、明炉烧为、韩江花似锦、白灼大海螺、蝴蝶拼盘、满园鲍菊、什锦冬瓜盅、鲤鱼跃龙门、红焖海参、金龟孵卵、芙蓉官燕、乌鸡炖鱼翅、满园秋菊、金笋雪蛤羹、白果局鞭花、橙汁鳗鱼、玉盏蟹黄燕、千禧麒麟鱼、竹林藏奇珍、潮州烤鳗、潮州溪口卤鹅、茶香鸡。

潮州菜

潮州菜源于潮州,已有数千年的历史。据史料记载,潮州菜可追溯到汉。盛唐之后,受中原烹饪技艺的影响,发展很快。唐代韩愈临潮时,对潮菜美味赞叹说:“……章举马甲柱,所以怪目呈。其余数十种,莫不可叹”。至明末清初,潮州菜进入鼎盛时期,潮州城内名店林立,名师辈出,名菜纷呈。近代,由于潮籍海外华侨的往来,潮州菜博采海内外名食之精华,菜式更加丰富多彩,质量精益求精。时至今日,潮州菜已经发展成为独具岭南文化特色、驰名海内外的中国名菜之一。

厚菇芥菜

厚菇芥菜是一道传统的潮州菜,用呈圆形状似包菜的包心大芥菜来做,据说这种芥菜原产于潮州地区,我在深圳看到有些超市甚至直接将其标为潮州芥菜。冬季是包心芥菜收获的季节,潮州人会大量地用它来腌制咸菜,咸菜可是潮州人生活中必不可缺的,下粥、入菜都离不开它。

麒麟鲍片

“麒麟鲍片”是借鉴传统潮州菜“生炊麒麟鱼”而创新出来的新派潮菜,但比之更加高档,无论在色、香、味、型上,都更上一个档次。

清冽橄榄肺

猪肺味甘,性平,可补肺,治咳嗽,止咳,止血;橄榄味甘涩,性平,能清肺利咽,生津,解毒,去咽喉肿痛,开胃下气。故本品有清肺、解毒、止咳、解除吸烟引起之咳嗽和咽喉肿痛等疗效。

潮州小食

潮州小食也称潮州小吃,是广东潮州地方传统饮食文化一个重要组成部分。历史悠久,千百年来,它由潮州劳动人民共同创造,是勤劳、智慧的结晶,它在潮州人民的生活中,占有重要地位。时至今日,它仍是那样深深地受到海内外潮人的热爱和关注。

蚝烙

蚝烙是潮州久负盛名的传统民间小食。蚝烙实际即是蚝煎,因为潮州的“烙”,实际即是潮菜烹调方法中的“煎”。蚝烙这款传统潮州小食,历史十分悠久,在清代末年,潮州城镇各地,制作蚝烙的小食摊已经十分普遍。

鸭母捻

鸭母捻潮州传统名小食,首创于清代初年,类似于北方的汤圆,但潮州叫“鸭母捻”其实是取它的形状像母鸭在水上漂浮游荡的意思。鸭母捻传统制作要求严格,要求皮柔韧,馅软滑。鸭母捻有多种馅(绿豆、红豆、芋泥等),为便于区分,不同馅的鸭母捻都有自己的记号,如有的形状圆、有的椭圆,有的有红点。还可以把“鸭母捻”捞干,洒上花生芝麻碎,这样就成了另一种美食“凤凰春”。“鸭母捻”、“凤凰春”都可以在名店“胡荣泉”吃到,小店经常是门庭若市。

腐乳饼

腐乳饼用料奇特多样,它以精面粉制成饼皮,饼馅有腐乳块、酒、白猪肉、糖、蒜头等,配料总共在十四种以上。制作上也十分考究,投料要先后有序、份量得当,烤焙也有章法。这样,饼皮才能薄而不裂,饼馅饱而不露,干润而柔软。独特的南乳、蒜头和酒的气味,香味浓郁,芳香可口,甜而不腻。目前,腐乳饼已加上漂亮的包装,每年均有出口。

咸水粿

包括四点金、下山虎、驷马拖车等民居,还有如澄海陈慈黉故居的中西合壁式建筑。

包括潮州年节习俗、婚姻习俗、丧葬习俗、诸神崇拜习俗、礼仪习俗等,还有食七样羹、出花园、行彩桥等民俗。

海内外潮人中不少人信仰佛教、道教、天主教、基督教等,形成潮州宗教文化。

著名国际汉学大师饶宗颐教授认为潮州侨批可与徽州契约相媲美。侨批的主要特点是“银信合一”。侨批是研究华侨史、邮政史、金融史、交通史、经贸史等的重要文物之一,渗透着海外侨胞浓厚的亲情和乡情,有很丰富的文化内涵。

海内外潮人建立了很多善堂,许多慈善家和乐善人士做了大量善事,充分反映了潮人以善为乐、乐于助人、无私奉献的高尚美德。

当今,潮州地区各地重视充实旅游的文化内涵,以此提高旅游事业的品位。